“誤解された建築家”の本質をひもとく:「隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則」レポート

先日開幕した東京オリンピック・パラリンピック2020のメイン会場の設計に参画した建築家・隈研吾の個展「隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則」が、9月26日まで竹橋の東京国立近代美術館で開催されている。高知県立美術館、長崎県美術館を経て、1年越しに東京に巡回してきた。

展示は国立近代美術館1階企画展ギャラリー1300㎡すべてを使った大規模なもので、入場料無料と有料の2つのパートに分かれる。有料の第一会場では、これまでの隈研吾建築都市設計事務所(KKAA)の建築作品68件を模型やパネル、映像で紹介。プロジェクトは時系列ではなく、「孔(あな)」「粒子」「やわらかい」「斜め」「時間」の5つのセクションで展示される。これらは隈が独自に考えた、人が(あるいはネコも)集まる場所をつくるための5つの原則で、東日本大震災後の設計哲学として『場所原論Ⅱ』(*1)で示した設計思想をアップデートしたものだ。本展の企画中はコロナ禍で、普段は世界を飛び回っている隈も、近所しか歩き回れなかった。そこで、人だけでなく、ネコと都市空間の関わりを再考したと言う(*2)。硬質なツルっとした表面を駆け上がることはできないし、やわらかな素材やザラザラした表面にはつい、手を伸ばしたくなる。「やわらかい」を新たに加えた5つの原則によって、KKAA作品を隈自身が読み解くというのが本展の試みである。

「やわらかい」のセクションでは、コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求や、伝統的な日本の住居の考察を通して設計された作品8点が紹介される。建物の外壁と内壁のほとんどが地元の和紙で覆われる『高柳町 陽の楽家』(2000)や、鉄骨と木のフレームに半透明のテフロン膜を掛けた『高輪ゲートウェイ駅』(2020)だ。おそらく建築の固さ/やわらかさについては、建築史の中でも多くは論じられてこなかったのではないか。しかし、隈はこれまでも威圧的な建築を批判し、過剰な自己主張やアイコニックな表現を控え、景色と調和した「負ける建築」を標榜してきたと言えるだろう。20世紀の工業化社会で切断されてしまった場所と建築をもう一度接続させながら、みんなが集まってくる居心地のいい場所を作りたい。そんな建築家の想いを実現するために、誰しもが使えそうなデザインメソッドを、実作を通して説明している。そう本展を捉えることもできるだろう。

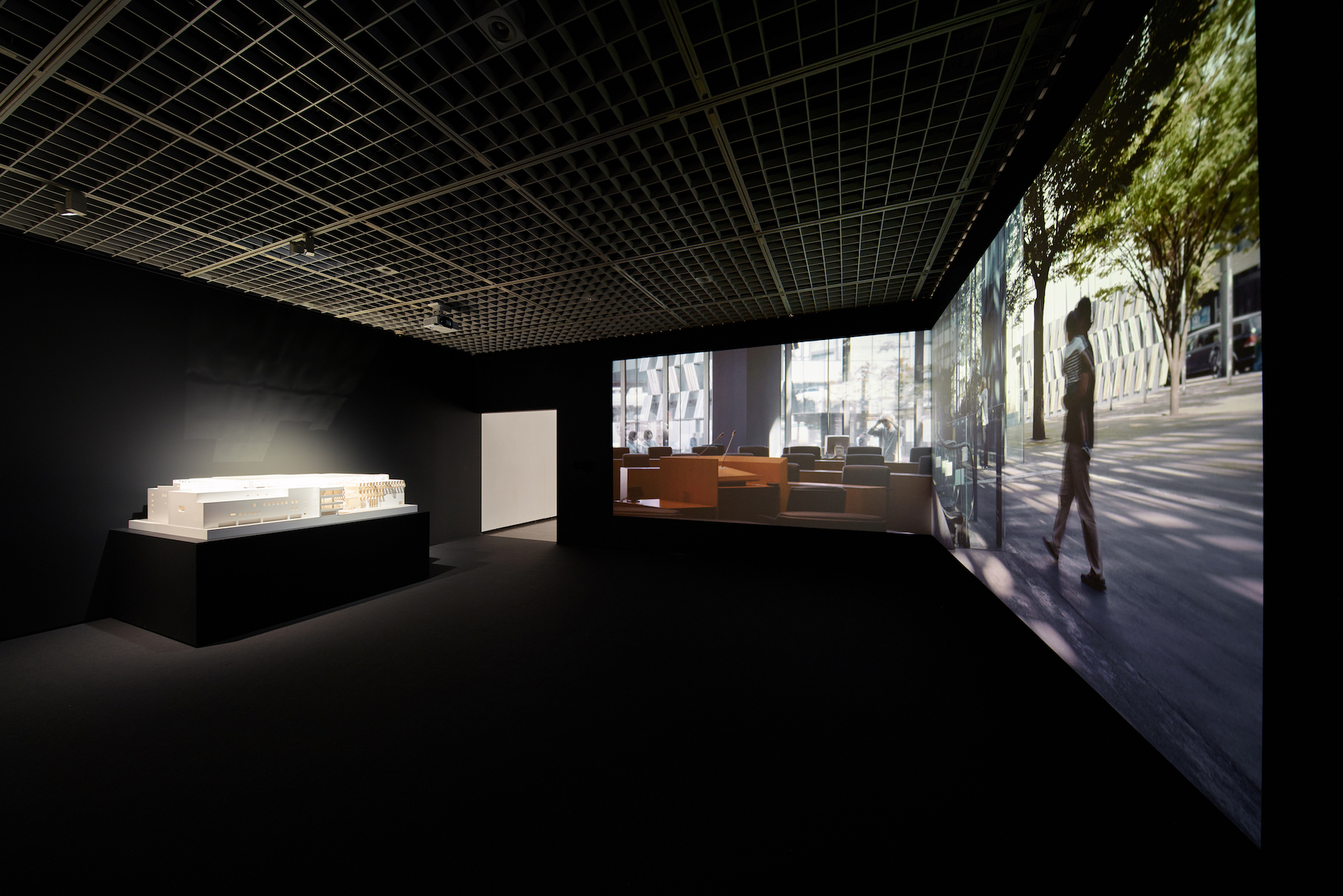

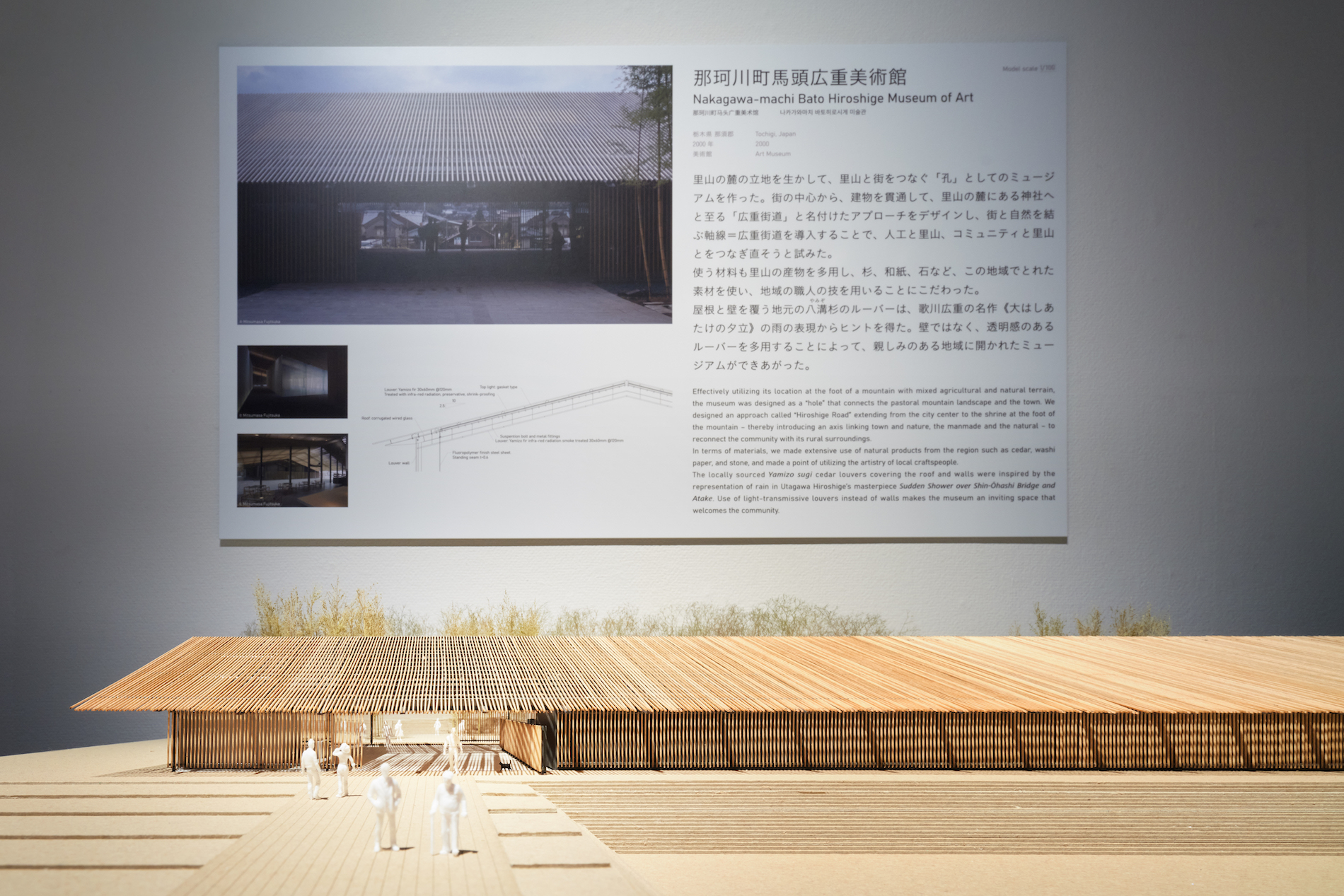

第1章の「孔(あな)」では、『那珂川町馬頭広重美術館』(2000)や『ブサンソン芸術文化センター』(2013)、『アオーレ長岡』(2012)など10点が取り上げられる。『アオーレ長岡』は本展企画者の保坂健二朗(今年4月から滋賀県立美術館ディレクター)が隈の展覧会をやりたいと思ったきっかけになったプロジェクトで(*3)、藤井光による映像インスタレーションとともに、精巧な巨大模型で説明される。

いざ、模型を下から覗き込んでみると、孔はトンネルとして導きつなぐだけでなく、屋根となって鎮座する人形を庇護し、安らぎを与えているようにも見える。

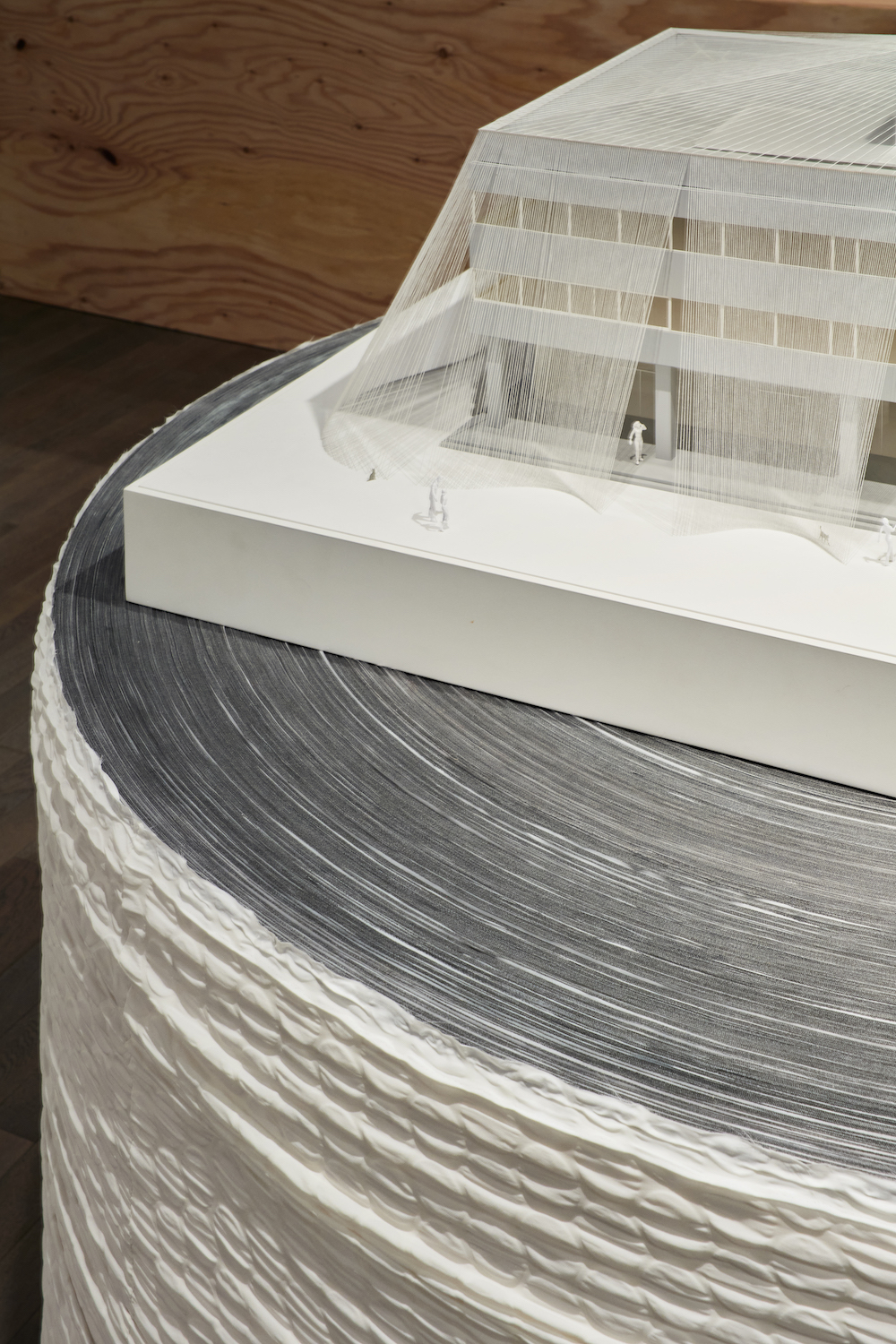

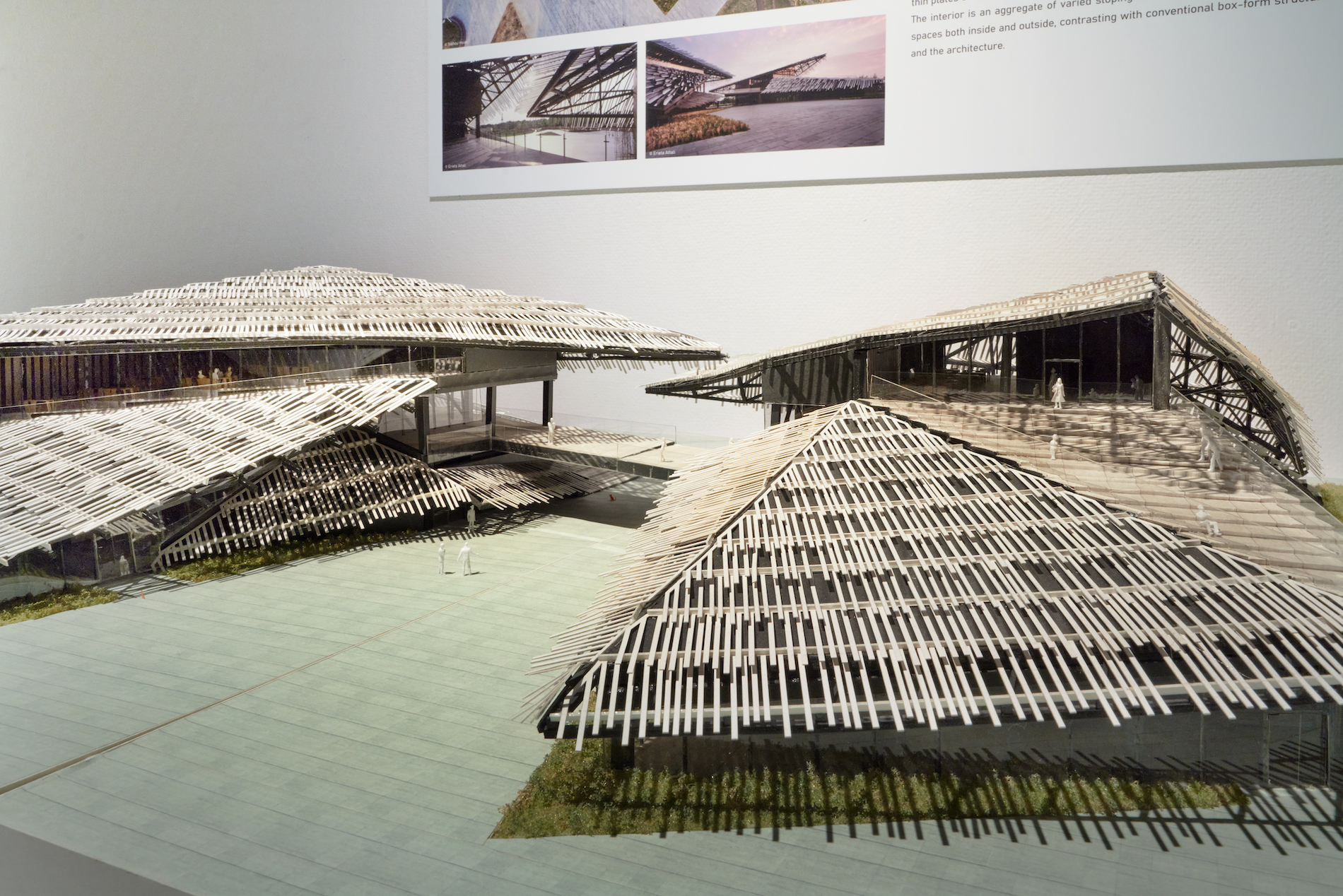

同じく巨大な模型で紹介されるスコットランドの『ヴィクトリア&アルバート ダンディ館』(2018)は、建物の一部を川側に張り出し、建物を川と融合させながら、中央の孔(アトリウム)によってダンディー市の中心軸をつないだプロジェクト。倉庫群によって分断されていた水辺の自然と都市が、美術館を通して接続された。

第2章の「粒子」では、KKAAがよく用いるルーバー(細長い羽板)や小径木を用いたプロジェクトが集められている。ここで展示される『浅草文化観光センター』(2012)、『東京大学大学院情報学環ダイワユビキタス学術研究館』(2014)や『さかい河岸レストラン茶蔵』(2019)などに見られるように、ルーバーはそれら自体で隙間を作りだし、孔となっているとも言えるが、同時に複数のレイヤー、複数の空間を共存させ、噛み砕く役割を果たす。『国立競技場』(2019)や『としまエコミューゼタウン』(2015)などXLサイズの大きな建築を小さな粒子の集合体として捉え、ヒューマンスケールに落とす工夫とも読みとれるだろう。

各セクションはリテラルに、展示構成のデザインに反映されている。とりわけ第4章の「斜め」では、パネルが斜めに差し込まれ、鑑賞者を誘導する。情報量が多いパネル展示は通常、天井までパネルが配置されていたり、読み飽きてしまいがちだが、動線や視線がきちんと考慮されており、本展はとても見やすい。

また、クライアントであるファブリックメーカーの小松マテーレやコラボレーターであるモノファクトリーとともに、今回の展示のために展示台が制作された。

本展では、一般的に建築展の目玉となるような建築家の手書きスケッチや精緻なドローイングがまったくない。それはおそらく、隈が1989年に利き手を怪我して以来、自身で設計のプロセスとしてスケッチを行わないことにも関連があるだろう。または、下記のようなスケッチに対する隈の懐疑な姿勢を企画者が真摯に受け止めての判断とも推測できる。

「スケッチでかける事は限りがある。たかだか建築のシルエットをいじったり、おおざっばな形態の操作をする事くらいしかできない。しかし、スケッチをかいてるときには、それで建築のすべてを操作しているかに思えてくる。設計者が建築のすべてを主体的に自由に決定しているかの如き錯覚におぼれる。そういうたぐいの主体性、能動性の錯覚ほど恥ずかしいものはない。だからぼくも右手が動かなくなったついでにスケッチもやめた」(*4)

スケッチをやめた1年後の1990年、隈は事務所を開設し、所員とCAD、別の手を手に入れた。「右手をケガしたことで、皆で話し合いながら、物事を決定していく方法に」(*5)シフトしていったのだ。KKAAは、通信制高校のVR校舎の設計(2020)や、後述する第二会場のプロジェクション作品の制作に加わるなど、現在もコンピュータデザインによって設計活動を刷新している。

今回は、スケッチやドローイングの代わりに、プロジェクト全体を俯瞰するような模型がひとつのプロジェクトごとにひとつ展示されている。各々の模型に縮尺は明記されていないようだが、こうして、異なる年代の模型を総覧し比較すると、KKAAの作るかたちがこの20年で大きく変わっていることも見えてくる。展覧会では、時間を超えたプロセスを開示することもできるが、本展では場所も時代も異なる作品を並べて見せることで、建築を専門としていない人にもわかりやすく設計意図やデザイン手法を読み取らせることに注力しているようだ。

無料の第二会場では津田道子によるクライアントとユーザーに対するインタビュー、「復興と建築をめぐるインタビュー」の映像と、TakramとKKAAが協働制作した新作「東京計画2020(ニャンニャン)ネコちゃん建築の5656(ゴロゴロ)原則」など上映型の作品が展示される。神楽坂に生息する2匹の半野良猫にGPSをつけ、彼らの足取りを3Dで再現した「東京計画2020」は、代々木国立競技場を設計した丹下健三の「東京計画1960」への応答として企画され、海上の未来都市を俯瞰する丹下の視点に対し、ネコの視点に倣って地面に近い低い視点で現在の都市生活を見せる。実寸の換気扇模型に実物大のネコの影がずれることなく投影されるプロジェクションの再現性には驚くものの、ネコと人にとって居心地のいい場所、集まる場所にどのような共通点や相違点があるのかはさらなる調査が待たれる。

2018年に隈の個展は、10種類の素材を切口に東京ステーションギャラリーで開催されているが(*6)、本展では、担当学芸員の保坂が「公共性」というキーワードを提案し、それに同意した隈自身が「公共性」が高いと思う作品を選出したそうだ(*7)。『高輪ゲートウェイ駅』(2020)や『富岡市庁舎』(2018)、『根津美術館』(2009)などいわゆる行政が民のために用意した公共建築だけでなく、吉祥寺の焼き鳥屋『てっちゃん』(2014)や小松マテーレの旧本社棟の改修『小松マテーレ ファブリック・ラボラトリー fa-bo』(2015)も選ばれている。ここでの「公共性」は、建築のタイポロジー(類型)やスケール(面積や規模)といった既存の分類からは外れており、不特定多数の人が集まれるゆるさ、おおらかさ、ネコが路地に導かれるように、直感的に人々が集ってしまうような性質だ。図録の中で、隈は本展示の構想当時を回想し、「公共空間」について下記のように述べている。

「緊急事態宣言の中で、ハコを出て、歩き始めた。歩いてみると、街が全く違うものに見えてきたのである。ハコの外に、こんなにも大きな可能性があり、多くのコト(情報)があることに、今まで気がつかなかったことに驚いた。その僕の歩いた場所、歩くことのできた場所が公共空間である。」(*8)

隈といえば、今や日本でもっとも有名な建築家のひとりで、SNSでは「スターバックスがない県」、「マクドナルドがない県」と並び、隈の建築がない県が探されるほど、KKAAが手がける建築は日本全国各地で見られるようになった。多くの物件を手がけるがゆえに、隈こそが反発してきたハコもの建築の代表格として巷では思われている可能性も高い。しかし、こうして彼のこれまでの設計態度を汲み取ろうとするならば、本展企画担当の保坂が指摘するように、隈ほど誤解された建築家はいないのかもしれない。

—–

*1:隈研吾著『場所原論Ⅱ』市ヶ谷出版社、2018年。前編、『場所原論-建築はいかにして場所と接続するか-』は2012年に出版された。

*2:隈研吾「東京計画2020 ネコちゃん建築の5656原則 プロローグ」『隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則』東京国立近代美術館、2020年、 p.88。

*3:保坂健二郎「建築展のプロセス」『隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則』東京国立近代美術館、2020年、 p.230〜232。

*4:二川幸夫編『隈研吾読本Ⅱ–2004』エーディーエー・エディタ・トーキョー(A.D.A. EDITA )、2004年、p.196。

*5:大津若果著「著者によるインタビュー(2018年1月14日)」『隈研吾という身体ー自らを語る』NTT出版、2018年、p.214。

*6:東京ステーションギャラリー「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」(2018年3月3日〜5月6日)

*7:2021年6月30日、保坂健二郎へのインタビューにて。

*8:隈研吾「ネコに学び、ハコを出よう」『隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則』東京国立近代美術館、2020年、 p.10。