デュシャン、マグリット、ロニ・ホーン。「ガラス」の星座的ネットワーク【連載】クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために #3 (文:石川卓磨)

マルセル・デュシャン 花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも 1915-23 © 2012 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp. Photo: Philadelphia Museum of Art.

「クリティカル・シーイング:新たな社会への洞察のために」は、これからの「美術批評」を「つくることの思想」と定義し、新たな批評とアートの在り方に迫る連載。

第3回となる今回は、「ガラス」という美術と縁の深い物質に焦点を当て、デュシャンやマグリットからロニ・ホーンまでを論じる。【Tokyo Art Beat】

美術史におけるガラスの星座

批評とは、人が言葉で表現しにくいことを率直に語る方法を発明するものである。展評でも作家論でもなく、複数の作品の関係性を星座的に構築し問題系を導き出すことによって出てくる率直さがある。今回その星座的に結ぶネットワークを構築するのは、ガラスという物質である。ガラスとは、絵画のメタファーとなる窓と関係し、また展示物を保護するものとして、美術作品と親密な関係を築いてきた。プレキシガラスも含めガラスは、作品の内部(エルゴン)と外部(パレルゴン)のあいだで揺らぎを持ちながら存在している——ここでは言及できないが、スマートフォンやタブレットの技術的条件を可能にしたゴリラガラスの存在も忘れてはならない。

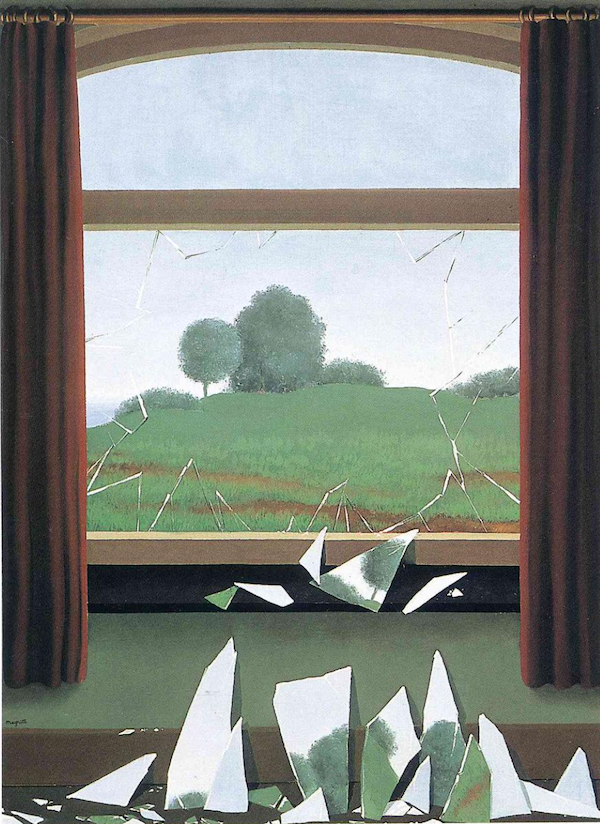

そして、20世紀前半からこのガラスの特性を作品の自己言及として用いた先駆的な作家としてマルセル・デュシャンとルネ・マグリットをあげられる。ガラスを考えるうえで、デュシャンの《花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも》(1915〜1923)通称《大ガラス》は外すことができないが、ここではガラスという物質を巡って、個別的にではなく、星座的なネットワークを示していきたいがために、まずマグリットを注目するところから始めたい。

弁証法とキメラ

マグリットのデペイズマン(あるものを本来の文脈から別の場所へ動かすことで異和を生じさせる手法。第2回参照)は、身も蓋もないような明らかな違和感を生むことで、ポピュリズムを獲得した。その反面、イメージ操作の明快さによって鑑賞者がそれ以上の読解や思考を行わずイメージを消費してしまう危うさがある。だが、作品についてのイメージの概要以上に説明しようとすると、それほど単純ではない抽象性や宙づりを含んでいることに気がつく。ミシェル・フーコーが労を惜しまず分析してみせた『これはパイプではない』(1986)はそのひとつの例だ。

また絵画的豊かさを無視した機械的な筆致であっても、マグリットにとって描くことは、決定したアイデアをただ機械的に具現化していく作業ではなかった。描くプロセスのなかで、調整され創造されている意味や雰囲気の変化を、マグリット自身が厳密に読み取ろうとしていた。ゆえに同じアイデアのディテールを変えたりしながら、反復的にヴァリエーションの作品を作っている。不思議とそこに飽きが感じられないのは、マグリットの読解的欲望が関わっているからだ。

《ヘーゲルの休日》(1958)は、いわゆるマグリットの明快なデペイズマンに分類できる作品だ。ガラスコップと洋傘の奇妙な組み合わせが行われている。

このふたつのモチーフの選択は、偶然でも無意味でもなく、意識的に意味の対立・類似を持ったものとして組み合わされている。その理由は作品タイトルで示されているヘーゲルという固有名にある——本作のタイトルは、マグリットにしては珍しくオリジナルではなく、ベルギーのシュルレアリストを代表する詩人ポール・ヌジェの詩のタイトルから取られている。

ヘーゲルとは、弁証法を定式化した哲学者として知られている人物である。弁証法とは、矛盾や対立を含んだふたつの命題や概念を認めながら、それを統合しようとする方法だ。このことを知っていれば、マグリットがコップと洋傘という対立的なモチーフを組み合わせることで、視覚的な弁証法的表現になっていることはすぐに了解できる。ガラスコップは水を欲する(容れる)ものであり、洋傘は水を欲さない(はね返す)ものとして対立的な意味をなしている(*1)。また、黒い洋傘の不透明性は、水の入ったガラスコップの透明性を際立たせている。

しかしマグリットは初めからヘーゲルの弁証法をベースにして制作に取り組んだわけではない。ガラスコップに入った水の透明性をいかに興味深く描くかについて関心を持ち、100〜150回のデッサンに取り組むなかで弁証法的アイデアが生まれた。また、ガラスコップと洋傘の上下の位置関係も検討が重ねられて決定されたものであり、当初はガラスコップのなかに洋傘を入れた状態を描こうとしていた。

洋傘の石突の部分にガラスコップを置くことは、重力を強調する。雨は重力によって降ることを可能にしているが、ガラスコップは重力によって水を貯めておくことが可能になる。この配置は、物理的な不安定さを鑑賞者に意識させながら、ガラスコップと傘の対比において重力の存在を考えさせる。さらに洋傘は床に置かれたり、壁にかけられたりするのではなく、赤茶色の抽象的な色面のなかで浮いていることは不安定さを増幅させる。この不安定さのなかの均衡こそが、視覚的な弁証法的統合の感覚となっている。

印象批評であることを恐れずに読解を深めるのであれば、この配置関係によって、ガラスコップと洋傘の統合に、キメラ(異なる種の動物が組み合わせて固体を形成しているもの)のような生物的印象を生み出していることに注目したい。ここで気がつくのは、ガラスコップと洋傘のふたつの組み合わせは、洋傘の傘地と蝙蝠の翼の類似、洋傘の中棒・ハンドルと動物の尻尾の類似から、洋傘自体が持っているキメラ的形状を意識させる。ガラスコップ、傘地、中棒・ハンドの統合は、まるでシュルレアリストたちが開発した「優美な死骸」によって作られたモンスターのような印象を持っている。《ヘーゲルの休日》を分析することで出てきた以上の問題項は、本論考全体の起点になっている。

ここからより具体的に検討を進めていくために、マグリットの《説明》(1952)の分析に移っていこう。

ガラスとニンジン

《説明》では、まるで男が狼男に変身するかのように、1本のワイン瓶がニンジンに変身しかかっている。このワイン瓶は、隣に置かれているワイン瓶との比較によって、ひとまわり巨大化していることがわかる——逆さになったニンジンの円錐的形態は巨大化を強調している。背景の薄暗い山脈の風景には人や文化の気配がまったく感じられず、ニンジン化したワイン瓶の燃えるようなオレンジは存在感を際立たせている。他方で隣に置かれている黒のワイン瓶は、背景と同調して慎ましく静かに佇んでいる。つまりこれらのワイン瓶にはキャラクター性が感じられ、擬人的な解釈が可能になっている。グラント・ウッドの《アメリカン・ゴシック》(1930)と《説明》を並べれば、2本のワイン瓶が夫婦のように見えてくるはずだ。

ここで《説明》を夫婦像として解釈することは、擬人化すること以上に、セクシュアル化することにほかならない。ニンジン化したワイン瓶の肥大現象は男性器を意識させ、ニンジン化したワイン瓶の肌理は、何かが剥き出しになった感覚を持っている。慎ましやかなワイン瓶はその対比において女性的な性格を持っている。

この前提を認めるのであれば、ワイン瓶は相互に性的に誘惑しあっている。この無機的なものたちのセックスアピールとはいかにもシュルレアリスム的テーマだ。この関係性のなかで横向きに置かれた萎びた小さなニンジンは、象徴的な意味を持つことになる。ニンジン化のワイン瓶と萎びたニンジンは、肥大と縮小、垂直性と水平性、生・性と死などの対照性を生み出している。この萎びたニンジンは、萎縮した男性器、あるいは性交の結果、あるいは放置された赤子の死と解釈できる。

以上のような想像力を働かせることに戸惑いを覚える読者は少なからずいるだろう。しかし、サルバドール・ダリは、セクシャルなテーマからかけ離れているジャン・フランソワ・ミレーの《晩鐘》(1857〜59)に、同型の性的な解釈を行い、また《晩鐘》をベースにした作品を多く残した。

ダリは、夕刻に教会から聞こえてくる鐘の音に耳を傾け、祈りを捧げる農風夫婦の光景に性的なイメージを見いだし、妻は母性とともにカマキリのメタファーとされ、性交後殺される運命にある夫が手にしている帽子は、勃起した男性器を隠していると解釈した。そして、女性の足元には死んだ息子が収められた棺が描かれていたという仮説を持っていた。

ダリが《晩鐘》のなかに、エロティシズムや死の混在を観て、解釈を広げた事実は、それが歴史的事実としては誤解であったとしても、ミレーの作品をめぐる実証化しえない歴史的真実を指摘しているとも言える。ダリは自らの主観的な分析を「パラノイア的・批判的解釈」と呼び、精神分析や現象学を踏まえながら、意図的なパフォーマンスとして美術の認識の拡張を図った。

別の側面から《説明》を検討しよう。ワイン瓶とニンジンの融合は、偶然的な組み合わせではないだろう。このインスピレーションは、いま述べた解釈とは別の方向から考えることができる。ガラスによってできたワイン瓶は、熱せられると溶けて水飴のようにやわらかくなり、赤みを帯びた光(輻射光)によって、ニンジンの色彩と類似する。熱によって溶かされ赤く光るガラスを見てニンジンの色彩を連想することはそれほど突飛ではない。マグリットもまたそれを見た・想起したのではないだろうか。この前提を抜きにすると、ワイン瓶とニンジンの組み合わせは奇妙に感じられるが、黒いワイン瓶がニンジンに似た状態に変化するポテンシャルはつねに秘められている。このようなポテンシャルを描くときに2本の異なるワイン瓶を描いたことは示唆的である。

このようなポテンシャルを現代において論じ続けている哲学者ジョルジョ・アガンベンが、もし《説明》におけるワイン瓶のポテンシャルを検討するならば、ニンジンに変化しないでいられるワイン瓶のポテンシャルをより評価するだろう。彼はこの変化しないでいられることの消極性を創造=抵抗として重視している。アガンベンの『創造とアナーキー 資本主義宗教の時代における作品』(2022)では、創造と抵抗を同義語として検討し、創造的行為を「能力と無能力、〜できることと〜しないでいられること、行為とそれに対する抵抗、これら二極のあいだに張りめぐらされた力場」(*2)として述べた。

そしてマグリットの《説明》において、ニンジン化することができる能力と、ワイン瓶のまま姿を保っている能力が比較不可能な同等の力を持ち得ているのは、この「創造行為」と結びついているからだ。

物質の時間、商品の時間

物質が状態変化するポテンシャルとはどのようなものなのか。制作者は、制作のプロセスにおいて、あるいは完成の作品の状態を確認し続けることで、物質の状態変化を目撃する。ここでの《説明》の解釈が正しいのであれば、マグリットは、ガラスがニンジンのような光を発する状態を見ていた・知っていたことになる。マグリットはこの官能的な変態に魅了されたのではないか。

作品とは物質の状態的変化を止めることを基本とする。だからこそ、作品には保存修復が必要となる。では作家が物質の状態的変化を見ることは何を意味するのか。マグリットが100枚以上のスケッチを重ねるなかで、ガラスコップと水の透明性に何を見たのか、ワイン瓶にニンジンが融合される過程において何を見たのかを、私たちは正確に知ることはできない。

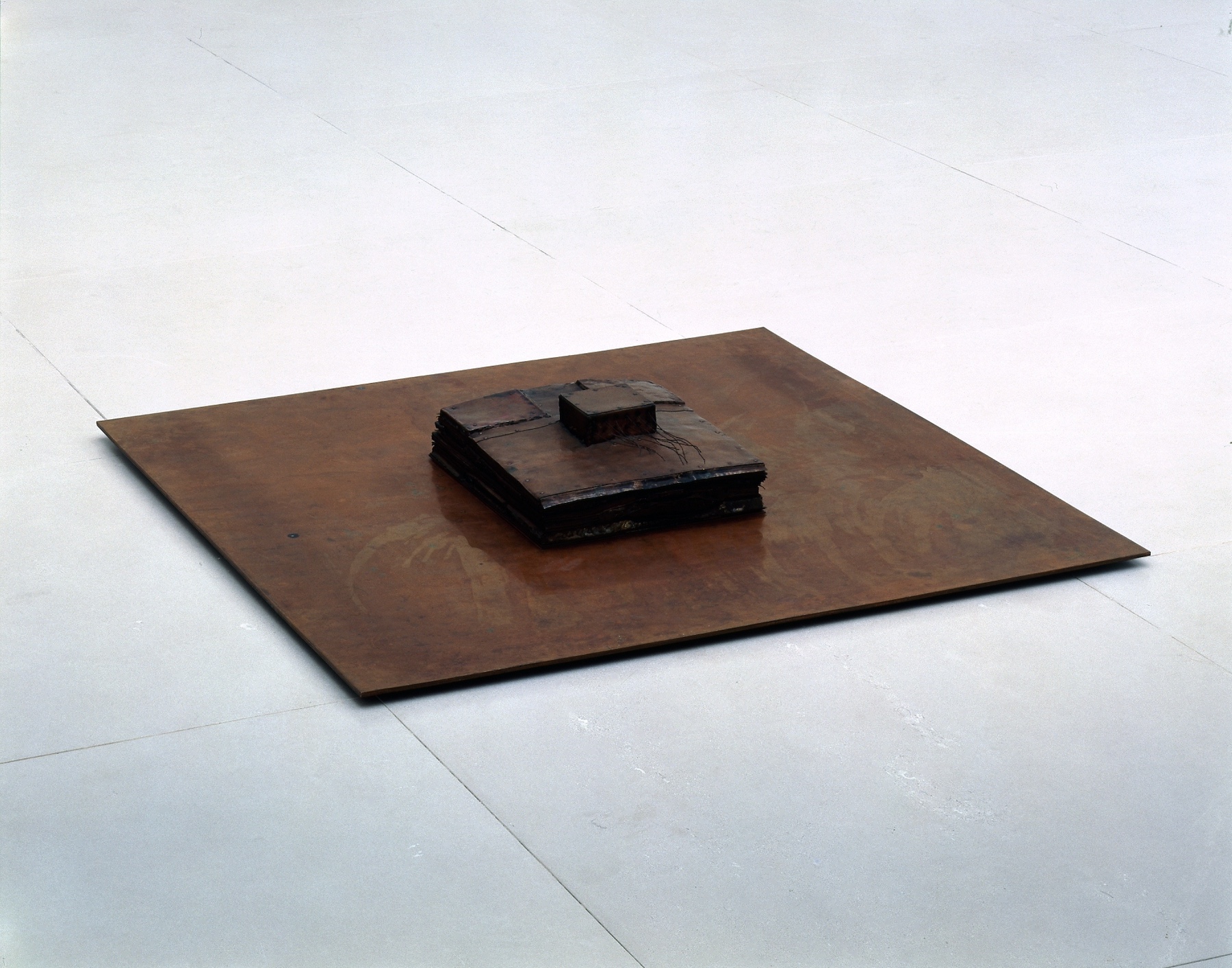

ただ、作品や物質が変化することに対して優れた洞察を持つ芸術家が存在する。そのひとりが若林奮だ。

若林は、鉄の変化、鉄の偏在性を深く理解していたがゆえに、鉄に基礎をおいて人類学的な思考を展開することができた。彼が持っていた鉄の思想は以下の発言で確認できる。

「何故かと言うと、鉄の輝きに引き込まれること自体が一瞬の出来事であるということと同時に、鉄が生地を出して輝きを表すということは、鉄にとって非常に不安定な状態であることになるからです。地球上の鉄というのは、ほとんどが酸素と化合したり硫黄と化合したりした状態にあるわけで、その方が安定している。鉄が鉄であるということの人間にとっての意味は、鉄が純粋であるということ——できるだけ混じりっ気のない鉄であるということだと思うんです。けれどそれに伴って、そういう状態の鉄が大変に不安定なものであるということ、そのまま長く続くことはまずあり得ないということでも鉄を見ることができるわけです。」(*3)

私たちは錆びていない鉄こそが鉄らしい鉄の姿と考え、錆びている鉄は不純で本当の鉄の姿だとは考えない。けれどもそれはむしろ逆なのだと、若林は指摘している。その純粋に見える鉄の姿が、例外的で人工的な姿であり、錆びていたり曇っていたりする状態のほうが、より鉄らしい状態なのである。若林は、彫刻制作を通して、このような物質が持っている時間感覚を発見した。ゆえに若林は、作品や人間が作った構造物が崩壊する過程や時間を容認する美学的姿勢を持っていた。

この物質にたいして捏造される本質や純粋性は、商品の存在論・イメージ論とも結びついている。商品というイメージ・存在はどこに存在するのか。商品とは店頭に並べられるとき、あるいは商品写真として撮影されるとき、若林が言及するような前後の時間を消去して、純粋な「現在性=新しさ」として、眼前に現れる。私たちが購入した商品が初めから錆びていればすぐに返品を要求するだろうし、誰かの指紋や髪の毛が商品に付着していたらクレームを入れるだろう。商品とはそれが作られた前の状態や時間を消去することで初めて成立するものなのである。未開封か開封済みかで、商品の貨幣価値に大きな影響を与えるのもそのためである。

ジェフ・クーンズは、「The New」のシリーズにおいて、掃除機という家庭用電化製品をプレキシガラスの箱に閉じ込め、蛍光灯の光によって浮かび上がらせる作品を複数作っている。

「The New」シリーズの掃除機が亡霊的に見えるのも、商品の時間性とその消去の在り方が深く関わっている。選ばれている家電が、埃や汚れを取り除く掃除機であることは象徴的だ。「新しさ」とは汚れを嫌うものであり、それが時間の否認を根拠づけるものだからだ。

商品はそれが商品イメージとして存在している限りにおいて、常に「新しさ(New)」のイメージをまとい続ける。しかし当然その「新しさ」のイメージが保存している時間と、鑑賞される現在という時間の距離は離れ続けていく。ここに「新しさ」の亡霊化が生じる。作品として保管される未使用の掃除機は、作品として生き続ける限り機械として使われることなく、「新しさ」のイメージをまといながら死体として存在し続けるのだ。そして、クーンズは商品と作品を結びつけることによって、死体保管庫として美術館をアイロニカルに浮き上がらせているのである。

この劣化や時間の経過を否認する欲望は、デジタルやインターネットの世界によって、さらに強固に、さらに広範囲に蔓延している。モニター上で保存されるデジタル写真は、物質写真のように経年変化や損傷を持つことなく時間の経過を感じさせない。そして容易に加工や修正が行われる。さらに、InstagramなどSNSによって、セレブリティに限らずあらゆる人間が、自らの身体や生活自体を(承認を得るための)商品化することが前提となった。行動経済学などから導き出された経済・社会システムは、人間のそのような認知バイアスや行動原理を利用し助長している。ゆえに若林が認めた時間性や物質の不安定性に対する恐怖と否認が強まっているのである。

若林が語り示したような、物質を知ること、物質と時間との関わりを見ることは、その意味において道徳的価値と結びついている。それは、人工と自然、純粋と不純、正常と異常などの二項対立に含まれている階層関係の欺瞞を批判する契機になる。ガラスはここにおいてどのような意味を持つのか改めて考えていこう。

クィア化するガラス

ガラスとは不思議な物質である。私たちは叩けばその硬さが伝わるガラスを固体であると信じて疑わない。しかし物理学的にはガラスを固体とは定義できない。ガラスは「動きが凍結した」状態の液体、あるいは固体と液体の中間状態である。つまりガラスは固体と液体のステレオタイプな区分を否定している。

ロニ・ホーンは、このガラスの性質に関心を持ち、「ガラス彫刻」のシリーズを作り始めた。「ガラス彫刻」は、まるで張力によって湾曲した液体のような表面を作っている。しかしこの彫刻は固くかつ非常に重い。ガラスの表面を液体的に見せることで、固体と液体の両義性を可感的にしている。

また鋳造された「ガラス彫刻」は、複数の作品において同一の形態であっても、光や色彩の印象は大きく異なる。氷河の巨大な氷が青白く発光して見えるように発光する作品、川や海が重い闇を持った色彩を見せるように、光を吸収してしまうかのような暗さを際立たせる作品がある。ガラスの透明性と不透明性の質感は、重さと軽さの印象に影響を与える。そして彫刻は、置かれる場所、時間帯、天候によっても印象が変化する。

ホーンにとって「水」や「ガラス」は、変化や揺らぎを持った象徴的物質である。この象徴性は、制度や概念によってカテゴリー化されるアイデンティティというポリティクスにたいする批判的で詩的な思弁である。ホーンは、アイデンティティの固定化に疑いを与える。私は私である、あなたはあなたである、という同一性を批判する。「同じ川には二度と入れない」と考えたヘラクレイトスのように、ホーンにとって、「私」も「あなた」も、不連続性(非一貫性)の実存を生きているのであり、二度と同じふたりとして出会うことはできない。ホーンの作品は、カテゴリー化されるアイデンティティ、男女二元論、セックス(生物学的性差)とジェンダー(文化的性差)の二項対立を脱構築する隠喩だ。このクィア的な認識を、アイデンティティとは無関係に見えるガラスに託しているのだ。

眼差しと所有に抵抗するガラス

ガラスをめぐる最後の作品にゾーイ・レオナルドの《Preserved Head of a Bearded Woman(Musée Orfila)》(1991)を選ぼう。このモノクロの5枚の写真は、デルマー・ オルフィラ解剖学博物館(Musée Orfila)に収蔵されていた胸像の剥製を撮影した作品である。

剥製の人物は、頭が禿げており、たくましさを感じる顎を持ち、立派な髭を生やしていることから、一見すると男性だと思うが、よく観察すると女性用のレースの襟と真珠のピアスをつけており、作品タイトルには「Bearded Woman(髭の女性)」と記されているから男性ではないことに気がつく。この作品を見ると、なぜ彼女は髭を生やしていたのか、なぜ女性がつけるレースの襟と真珠のピアスをつけているのか、どのような性自認だったのか、なぜ首から下の身体は標本にされなかったのか、どのような成り行きで博物館に献体することになったのかなど、様々な疑問や認識の撹乱が生み出される。しかし、この女性について残っている情報はほとんどないという。

デルマー・ オルフィラ解剖学博物館は、1844年に設立され、5800体以上の人体および動物の標本や解剖学蝋人形や脳模型など膨大なコレクションを有していた博物館である。コレクションは医学を目的として集められているが、生権力や科学の名の下に分類されたステレオタイプ、セクシャル化されたゲイズ(凝視)、人間のモノ化の欲望が色濃く現れている。そのようなグロテスクな場にこの「髭の女性」は収められている。この近代医学が持っていた権力や暴力的欲望は、批判的検討を必要とするものでありつつも、100年以上前に存在したこの「髭の女性」の姿を優れた保存状態の剥製として残すことを可能にした。

カテゴライズ化され欲望の眼差しに晒される(殺される)ことと、物理的に保護されている(生かされる)ことが重なっていること——ベルジャーのなかに収められた「髭の女性」は、ジェフ・クーンズの「The New」における掃除機と比較検討すべき対照性をもっている。この「髭の女性」は献体するとき、このアンビバレントな条件を理解していたのだろうか。それはわからないが少なくとも彼女の姿は、クィアの文化的歴史として残り続けるひとつの証言になり得ている——美術史上で最も知られている「Bearded Woman」の肖像は、ホセ・デ・リベーラの《マグダレナ・ベンチュラと夫と息子》(1631)だ。リベーラは、3人の子供を産んだ52歳のマグダレナ・ベンチュラを、見世物や怪物的異常者というよりも超自然的な威厳を持たせて描いている。

《Preserved Head of a Bearded Woman (Musée Orfila)》の分析に入っていこう。

これらの写真は、普通であれば失敗写真に分類されるような特徴をいくつも含んでいる。優れた写真家でもあるレオナルドは、なぜこのような撮影をしたのか。とくにベルジャーのガラスは、光を反射し剥製を著しく見えづらくしている。本格的に写真を撮るのであれば、ガラスの反射は容易に除去することができる。言い方を変えれば、この写真はレオナルドがひとりの鑑賞者として博物館に訪れて撮影したスナップ写真の性格を表明している。失敗写真に見える要素は、環境の整わなさに起因しており、監視員に気づかれず素早く撮影したかのような生っぽさを記録している。

次に、なぜレオナルドはこの作品を5枚の写真で構成したのだろうか。5枚の写真を見たからといって、この「髭の女性」に対する情報量が増すわけではあまりない。正面、側面、背面と立体的な角度で撮影することや、距離を変えて撮影するのであれば、複数の写真である意味はあるがあまり動きのないアングルや距離感で撮影されている。

つまり、組写真にしたことは別の理由があるはずだ。ここで写真のモンタージュとフェティシズムの関係について、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの考えを引用したい。ユベルマンは、アウシュビッツのなかのゾンダーコマンドーが撮影したとされる4枚の写真が、イメージの資料性よりも、フェティシズムとして消費されるのではないかという批判への反論として、「イメージ=フェティシズムがすべて(’’’)——唯一の、満足できる、包括的な、「モニュメント」や「戦利品」の美の美しさを湛えた、決して失望することのないように準備された——になりうるのは、排他的な所有者がそれを動かなく(’’’’)したときに限られる。」(*4)と述べた。つまり、この4枚の写真に含まれるシークエンス的、複数的、動的、身振り的なイメージは、フェティシズムの条件になる不動化に抵抗するものだと論じた。

ユベルマンのこの反論は、レオナルドがなぜ5枚の写真で構成したのかに対する答えを示しているかのようだ。「髭の女性」を1枚の停止した写真として固定化することは、この身体をフェティシズム化することにほかならない。撮影者の身体の動きとともに対象を見せる条件は、見世物小屋的なフェティシズムや好奇によるゲイズ(凝視)への抵抗として目論まれている。ガラスの反射による見えにくさもその抵抗なのだ。レオナルドはこのような迂回的な手立てを持ってこのグロテスクな場から「髭の女性」の救済を試みた。

私たちは結局「髭の女性」を深く理解することはできない。写真は、いつだって理解の行き止まりを含んでいる。ただ、作品は鑑賞者に説明できることと説明できないことのあいだで写真を観させることで、記憶に留めさせようとする(脳に痕跡を与える)。レオナルドは、ガラスの反射を前景化することで、写真が持つこの批評性を示した。

結び

ガラスを通して結ばれる星座的ネットワークとして、ルネ・マグリット、ロニ・ホーン、ゾーイ・レオナルドの作品を巡り論じてきた。ガラスと聞いて、そこに政治的なものを想像する人は少ないと思うが、物質に内在する政治性を示した。より正確に言うならば、政治的に有用なものとしてカテゴライズ化されることへの抵抗の政治性としてガラスを論じた。それはアガンベンが論じるような「能力と無能力、〜できることと〜しないでいられること、行為とそれにたいする抵抗、これら二極のあいだに張りめぐらされた力場」をぐるぐると歩いて見せることの経験であると思う。

*1——国立新美術館, 読売新聞東京本社事業局文化事業部編『マグリット展』図録、読売新聞東京本社、2015、204頁を参考。

*2——ジョルジュ・アガンベン『創造とアナーキー 資本主義宗教の時代における作品』岡田温司・中村魁訳、月曜社、2022、48頁。

*3——若林奮・前田英樹『対論・彫刻空間―物質と思考』書肆山田、2001、51-52頁。

*4——ジョルジュ・ディディ゠ユベルマン『イメージ、それでもなお アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』橋本一径訳、平凡社、2006、101頁。