蔡國強が語る夢と破壊、日本という出発点。「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」インタビュー(聞き手:逢坂恵理子)

蔡國強 撮影:編集部

火薬を爆発させ絵画を描き、「爆発のアーティスト」の異名を取る現代美術家の蔡國強(ツァイ・グオチャン/さい・こっきょう)。現在はニューヨークを拠点とする作家の国内8年ぶりの大規模個展「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」が、国立新美術館とサンローランの共催により8月21日まで開催中だ。

中国・福建省泉州で育った蔡は、1986年末に移り住み9年間を過ごした日本で制作スタイルを確立。1991年に東京のP3 art and environmentで開催された個展「原初火球ーThe project for projects」でインスタレーション〈原初火球〉を発表した。蔡は、この30年前の「原初火球」を自身の芸術における原点=ビッグバンととらえ、今回の展覧会ではこの原点の爆発を引き起こしたものはなんなのか、そして、今日まで何が起こったかを探求している。

展覧会開幕を間近に控えた6月中旬、本展を企画した国立新美術館長の逢坂恵理子を聞き手に迎えインタビューを行った。【Tokyo Art Beat】

火薬という素材自体の美しさや純粋さを解放したい

逢坂:2015年に横浜美術館で開催した展覧会「帰去来」以来、私が蔡さんの個展を担当するのは「宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」で2回目になります。タイトルが示す通り、今回の展覧会は、蔡さんが1991年に東京のP3 art and environmentで開催された個展「原初火球 The Project for Projects」を起点にしたものです。同展に遡って展示の内容を考えたいというアイデアは、蔡さんからの提案でしたね。

蔡:今回の展覧会の重要なポイントは、「出発点に戻る」ことです。「原初火球」というのは、いわば宇宙のビックバンのようなもの。1986〜95年まで暮らし、様々なことを学んだ日本は私にとっての出発点で、宇宙や目に見えないものとの対話を軸にした自分のアートのビックバンが起きた場所。その原点をあらためて考えたいと思ったのです。

きっかけは、コロナ禍で仕事をしていた各国の美術館がストップしたのを機に、日本にいた頃の自分の日記を読み返したことでした。

80年代末は、天安門事件やベルリンの壁の崩壊など、世界的な出来事が相次いだ時代でした。中国の福建省から日本にやってきた私は、現代美術や文化の現場でたびたび「東」と「西」の対立について質問されました。他方、その時代は理論物理学者、ホーキング博士の書籍がヒットするなど、私が強い関心を寄せる宇宙分野が発展した時代でもあった。そうしたなか、私は東や西ではなく、もっと大きなスケールで人類や美術を考えたいと思ったんです。ここから当時の私のキーワードである「外星人のためのアート」という発想が生まれました。

そんな当時の日記を読んで自分で感動したのですが、現代に目を向ければ、グローバリズムのなかでコロナ禍が起き、経済も政治も上手くいっていない現在もまた、やはり自然や宇宙と人間の関係を問い直し、アートが本質的な場所に戻るのにいい時機だと思ったのです。

逢坂:いま触れられたように、当時の日本では東と西の枠組みを前提にして、「西洋からどう見られるか」がまだ主流の視点だった。だけど、蔡さんは日本に来て、東と西の融合、あるいはその対立を越える視点を考え始めた。視点を地球の外側へ持っていき、そこから人間のクリエイティブについて考えるというアイデアはとても新鮮なものでした。

また、蔡さんが中国で初めて火薬の爆発の痕跡を留める作品を作ったのが84年です。来日はその翌々年なので、日本はこの手法を実験し、発展させていった場所でもあるわけです。

蔡:そうです。中国にいた頃は、まだ絵を描く「道具」として火薬を使っていました。しかし日本に来てからは、火薬自身の命を意識し始めました。たとえば日本では、焼き物や和紙の素材はただの素材ではなく、そのものの生命を持っている感覚がありますよね。それと同様に、自分も火薬という素材自体の美しさや純粋さを解放したいと思ったのです。

最初は子供用花火を使っていたのですが、88年に評論家の鷹見明彦さんが「丸玉屋」という花火屋さんを紹介してくれました。その会社の前社長である小勝恭亮さんは花火業界の大物でしたが、もともと火薬も花火も中国人が発明したものだからと、「蔡さん、好きに使って」と言ってくれたんです。そこから様々なことを実験しましたね。

花火より「爆発」そのものに興味がある

逢坂:蔡さんは火薬を爆発させてその痕跡で作品を作るわけですが、結果として残るモノというより、「爆発」そのものが蔡さんにとって重要なことだと思います。爆発って破壊ですよね。でも、蔡さんはそのことで新しい作品を作る。火薬によって破壊と創造が同時に行われる。このことに着目したのは蔡さんが初めてだと思います。

蔡:たまに人から「蔡さん、花火大好きだね」と言われるのですが、花火はそこまで好きではなくて。もちろん見たら楽しいですが、花火より爆発そのものに興味があるんです。

編集部:爆発のどんな部分に関心があるのですか?

蔡:爆発はコントロールできないもの。だから意外なことが出てくるんです。私が少年時代を過ごした中国の社会にはさまざま制限がありました。それに対抗したい、自分を解放したい気持ちがあった。だからキャンバスを爆破したり、壁に掛けたキャンバスに向かってロケット花火を発射したりして、自身を解放していた。それが喜びだったんです。

もうひとつは、父親への想いです。うちの父は文人画を描いたりもした人でした。真面目で優しいのは良いことなのですが、作品を作るうえで真面目すぎるのは良くないんじゃないかと、小さい頃から父のその性格を意識していました。だから火薬を使うことは、自分の殻を破壊することでもあったんです。

逢坂:爆発は、蔡さんのもうひとつのキーワードである宇宙ともつながりますね。星は爆発によって生まれ、消滅する。宇宙にも、爆発による「生成と消滅」の両方があります。

火薬ドローイングの支持体として当初はキャンバスを使われていましたが、その後は和紙を使い始めましたね。それはなぜだったんですか?

蔡:和紙はキャンバスより燃えやすいですよね。それに対して、火薬は温度が高く燃やすエネルギーが強い。燃えやすいものと燃やすエネルギーが強いものを一緒に使うと、相乗効果で燃える速度が早くなる。こうして時間が圧縮されることで、美しい煙やエネルギーが全部和紙のなかに残っていくんです。その美しさを発見したことが大きかったですね。

また、私は従来、火薬の痕跡を使った作品を「火薬ドローイング」と呼んでいましたが、横浜美術館の個展のときは《夜桜》(2015)のように動物や花の具体的な形態を描いた作品も多かった。それを見た逢坂さんが「火薬絵画」という呼び名を提案してくれたのを機に、ふたたび絵画にも向き合っています。これはその後、世界中の美術館でエル・グレコやセザンヌといったかつての画家と時空を超えた対話を行うというプロジェクトへ発展していきました。

逢坂:蔡さんは近年、プラド美術館など各地の美術館で西洋美術史を問い直すような作品を発表されていますね。画家としてはゴヤがお好きだとか。

蔡:そう。やはり小さい頃は絵描きになるのが夢でした。その後現代美術に出会い、インスタレーションや花火の作品を作りますが、どこか自分の夢から離れているんじゃないかという寂しさもありました。だから、火薬絵画で再び絵画に向き合えたのは大きかった。今回の国立新美術館でも、鏡やガラスを支持体にした火薬絵画を展示します。

自分の子供のようなAIを育てている

逢坂:ドローイングにしろ絵画にしろ、痕跡としての作品だけを見ているとなかなかわからないのですが、火薬の爆発は本当に一瞬ですよね。横浜美術館のエントランスでも《夜桜》の制作を行いましたが、爆発は秒単位で終わってしまう。でも、蔡さんはそのために用意周到に準備をするんです。花火の専門家と協働し、警察や消防署には許可を取る。そのすべてをひとりでやるのは難しいから、チームを作って協力してもらう。蔡さんはチームワークの名手なんです。その発想と手法はどこから来ていますか?

蔡:ひとつは社会主義の教育でしょうね。「人民戦争」ではないですが、他者にコンセプトを提示して一緒に何か活動するという教育は受けてきました。

もうひとつは、人とのつながりを大切にする東洋哲学的な考え方です。私は88年に初めて訪れて以来、福島県いわき市に関わりを持っています。93年からは活動の拠点にもしていましたが、現地ではいわきの人たちに挨拶をして、協力を仰ぎました。いわきの人たちはそれに応え、畑や焼き物を作ってくれました。2013年には「いわき回廊美術館」を一緒にオープンして、《いわきからの贈り物》という船の作品なども作ってきました。

人間と人間がつながることで、一緒に成長していくことが大切なのです。自分ひとりがアーティストであり、ほかの人にはスポンサーとしてお金を出してもらうというのではなく、一緒に作品を作ることですね。6月26日には、30年前に《地平線:外星人のためのプロジェクトNo. 14》という海上での爆発プロジェクトを行ったのと同じ四倉海岸で、空にいっぱいの桜の昼花火を咲かせる《満天の桜が咲く日》も実施しました。

逢坂:そうした人間社会における対話と同時に、今日も何度か触れている通り、蔡さんは宇宙との対話も重視してきました。今回の展覧会も「宇宙遊」と名付けられています。

蔡:私の故郷は小さい町でしたが、そこで暮らしながら宇宙と対話したいという気持ちをずっと抱いていました。閉鎖的な環境だったので、大きいスケールに希望を持ったのかもしれません。その感覚はいまも捨てられないですね。2015年にその故郷の港で、天に伸びた500メートルの梯子を燃やす《スカイラダー 》というプロジェクトを行いましたが、まさにそういう感覚。故郷にいながら、宇宙と対話できる感覚がありました(*同作の記録映像「空のハシゴ: ツァイ・グオチャンの夜空のアート」はNetflixで視聴可能)。

そんなふうに少年時代の夢を捨てない好奇心があることは、自分の長所かもしれません。いまはAIに関心があり、自分の子供のようなAI「cAI™」を育てています。私のものの考え方や作品の作り方、興味のある分野——たとえば、風水や漢方薬や宇宙学といったものについてAIに学習させることで、制作中の相談や、議論をしているんです。面白いですよ。

逢坂:蔡(Cai)さんが、AIの「cAI™」と向き合っているわけですね。

蔡:そう。いまは私の「鏡」のような存在ですが、いずれAIがその鏡を壊してしまうところまでいけたらと思っています。宇宙もAIも、不可視の次元を私たちに感じさせますが、先ほど新作に使っていると話した鏡という素材も、どこか霊的なところがありますよね。そういう「別の次元」に触れながら制作をすることが、私には刺激的なことなんです。

アートは時代に取り残されてしまう

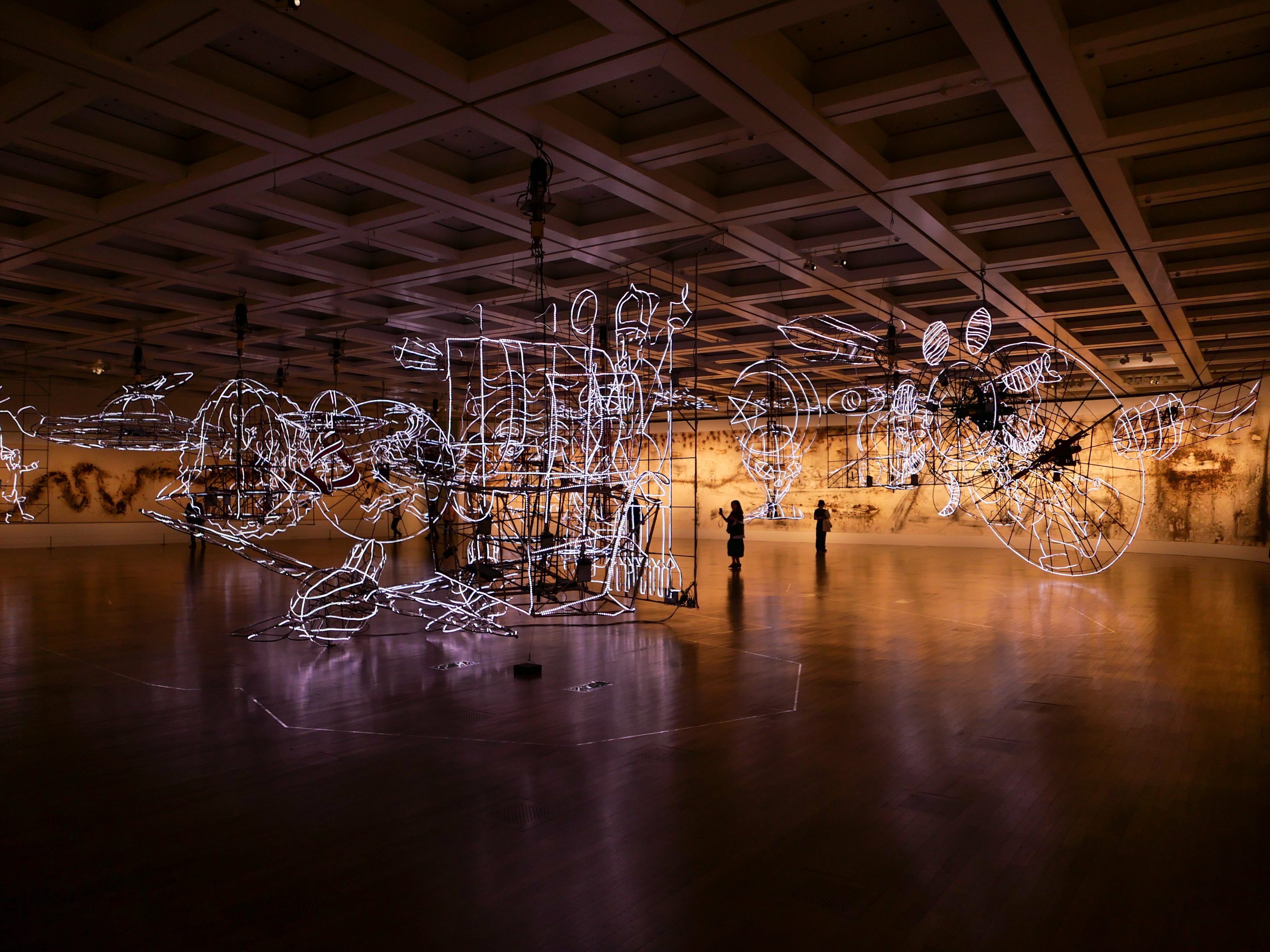

蔡:今回の展覧会では通常展示室を分けている壁をすべて取り払い、2000平米をひとつの空間としてドーンと使います。美術館内部でこれだけ大きな空間を使うのは、私の経験でも初めてのことですね。この空間は「広場」のようなイメージで考えていて、観客が自由に歩き回れたり、子供が作品の周りではしゃいだりできたらいいなと。上海の浦東美術館でも展示した《未知との遭遇》(2021)という宇宙に関連したさまざまなモチーフを見せるLEDの巨大なインスタレーションも展示されます。

逢坂:私は今回、《未知との遭遇》は不可欠と思い出品にこだわりました。火薬爆発の作品とLEDの作品が一緒に展示されるのは、日本初ですね。ほかにも先ほど挙がった《スカイラダー》をはじめ、蔡さんがこれまで失敗も繰り返しながら手がけてきた数々の火薬爆発プロジェクトの映像も展示します。1995年のニューヨーク移住後から今日に至るまで、蔡さんが「宇宙」というテーマにどのように取り組み、どのような作品を作られてきたのかを見せたいと思います。

蔡:いまはまだ準備中ですが、多分面白いですよ(笑)。私の展示はいつも少し派手なんですけれど、今回は学術的で深みもあると思う。キャプションも工夫して、作品の横に自分の言葉がモノローグのように並びます。日記を遡って、日本の各地で発表した作品のことやお世話になった人のことを自伝的に書いています。

たとえば、日本にいた頃に比べて、アメリカに行ってからは外星人について考える機会が少なくなり、《キノコ雲のある世紀》(1996)のような政治的なモチーフが増えていく。そういうことについて、自分なりに分析した言葉と一緒に作品を見てもらえるはずです。

編集部:横浜美術館の個展を取材した際、蔡さんが「日本こそアジアを考えるうえで大切な場所だ」とおっしゃっていたのが印象的でした。この間の8年にもアジアをめぐる状況は変化していますが、蔡さんはいまの日本やアジアをどのように見られていますか。

蔡:複雑な問題ですね。個人的に思っているのは、いまは以前よりアジアが「アジア」を打ち出せなくなったということです。それはなぜかといえば、AIをはじめとしたヴァーチャルな世界の台頭があるからです。現実に対してヴァーチャルの世界が強くなってきた。現実では発表しにくいものがヴァーチャル上では発表できることもあり、私もそれに期待しています。たとえば最近発表した《EET》という、ブロックチェーンを利用して占いができるプロジェクトもそうしたもののひとつです。

こうした時代では、以前のようにあるアーティストがアジア人であることの意味はそれほど強くない。時代は変化して、人々のチャレンジはもっと別の世界に向かっています。もちろんアジアの哲学や精神は重要ですが、AIなどの新しい科学技術を前に「人類」はどうすべきかということこそ、考えなければいけないのではないでしょうか。

けれど、美術の世界はまだその覚悟ができていないと私は思います。かつてアートは時代の発展に対してメッセージを発し、それをリードしていました。しかし近年はアート産業が確立し、あらゆる政治的な正しさが求められることもあり、美術館でも実験的な若手の展示やチャレンジングな内容は避けられがちになっています。これではアートは時代に取り残されてしまう。美術館やギャラリーは人の魂を癒す場所であると同時に、時代や社会の苦しいものや複雑なもの、矛盾したものも見せる場所であるべきだと思うんです。

逢坂:これから困難な時代が来るにしても、やはり美術館は、多くの人が想定しない新しい発想や、イマジネーションを刺激する場であってほしいですね。時代の変化のなかでそれに立ち会えるのが、いまを生きるアーティストの作品を見る楽しさでもあります。

蔡さんとの活動や作品はつねに両義的です。破壊と創造のように、ひとつではなく異なる見方が同居している。そして、蔡さんはバーチャルに期待していると話されたけど、私はこの、二つの相反するものが同時に存在することを実感をもって感じられるのは、やはり人間なのではないかと思います。多様な作品に触れることで、五感が動き出し、普段とは異なる想像力や考え方があることを知る。時代がデジタル化し、AI化しているからこそ、そうしたアナログな美術館の機能も残ってほしいと思います。

蔡:素晴らしい。だからいま、人々はAIが人間のために何ができるかを考えていますが、AIが出てきたからこそ人間やその文明がどうあるべきかを考えなければならないですね。それはカメラという装置が生まれたことで、アートが視覚的な記録だけでなく、目に見えない感覚やコンセプトを重視する方向に発展していったこととも関係があるはずです。

時間も空間も超えるアートの広がり

編集部:宇宙や火薬、そしてAIという蔡さんが扱ってきたモチーフは、どれも完全には把握できない未知の感覚や、コントロールのできなさという点でつながっているのだと今日感じました。そして、そのよくわからないものと、人間である生身の蔡さんが向き合うことを通して、その作品は生まれてきたのだなと思いました。

蔡:本当にそうです。AIと火薬が共通する点は、目に見えない世界とコントロールできないエネルギー。それに対面する恐怖や不安。でも、向き合ってみたいという感覚です。

火薬を使うと、宇宙のエネルギーとつながっているように感じます。爆発の瞬間、宇宙が発生した過去に戻っているのか、未来に向かっているのかわからなくなる。その瞬間は時間や光が時空を超えていく感じがします。アートはこの点を捉え、代筆すべきです。アートはいつも光の速度を超えてきた。時間や空間に規定されないアートのあり方は、AIの誕生で新たな局面を迎えています。その面白さを考え続ければ、必ず新しい良いものが出てきます。

逢坂:蔡さんの場合、そのように新しいテクノロジーを用いていても、その背後には東洋的と言っていいような人との縁や、風水のような自然と共生する思考など、目に見えないものへのリスペクトがありますね。それも来館者の方々に実感していただければと思います。

蔡:そうですね。今回のいわきのプロジェクトでも、花火を打ち上げる前に関係者みんなで地元の神様に挨拶しに行くんです。目に見えない力に対するリスペクトを持って、我々人類はもう一度反省する。私たちは、何でもできるわけではない。あくまで無限の力のなかの一部を実現するだけです。でも、その無限の力を借りれば、私たちのアートも無限の力を持てる可能性がある。そんな広がりを、今回の展覧会から感じてほしいですね。

杉原環樹

杉原環樹